- Rathaus

- Erleben & Entdecken

- Leben & Wohnen

- Wirtschaft & Stadtentwicklung

Stadtarchiv Jubiläumsdaten 2024

Das Stadtarchiv hat sich wieder auf Spurensuche begeben – und ist fündig geworden! Hier ist der erste Teil der Vorschau auf die bedeutendsten Jubiläumsdaten 2024. Eine gesonderte Pressemitteilung gibt es zum Jubiläum der Städtepartnerschaften.

Personen

150. Geburtstag von Fritz Schweig, Ehrenbürger Stierstadt (1874 bis 1964)

Bild Nr. 1 Fritz Schweig und seine Ehefrau bei einer Feier, ca. 1960, Foto: N. N./Bildquelle: Stadtarchiv

Am 11. November 1918, der Erste Weltkrieg wurde an diesem Tag durch den Waffenstillstand von Compiègne beendet, verkündete Fritz Schweig, Vorsitzender des Arbeiterausschusses der Motorenfabrik auf dem Oberurseler Marktplatz, dass ein Arbeiter- und Soldatenrat gegründet worden sei, der die Kontrolle der Stadtverwaltung übernehmen werde.

Fritz, eigentlich Friedrich Schweig, wurde am 19.09.1874 in Pfeddersheim geboren. 1919 zog er von Frankfurt nach Oberursel. Bereits seit 1900 war er SPD-Mitglied. Von 1921 bis 1932 hatte er für den Obertaunuskreis ein Mandat im Kommunallandtag inne. Hier verfolgte er sozialpolitische Themen, unter anderem die Unterstützung von Invaliden, politisch Verfolgten und der Jugendfürsorge. 1938 zog er nach Stierstadt. Hier gehörte er nach dem Zweiten Weltkrieg 1945/46 dem Aufbauausschuss an. Danach war er bis 1960 Gemeindevertreter, zeitweise auch Fraktionsführer der SPD. Die Gemeinde Stierstadt ernannte ihn am 03.04.1957 zum Ehrenbürger. Schweig verstarb am 01.06.1964 in Frankfurt-Höchst.

100. Todestag von Hans Thoma (1839 bis 1924)

Bild Nr. 2 Hans Thoma 1899, Foto: C. Böttcher, Bildquelle: Stadtarchiv Oberursel

„Morgen geht’s nach Oberursel“ schrieb der Maler Hans Thoma in einem Brief im Februar 1894. Während seiner Frankfurter Schaffensperiode im Zeitraum 1877 bis 1899 konnte er sich nach zunehmendem künstlerischen Erfolg einen Zweitsitz für längere Sommeraufenthalte im Taunus leisten. Seine Wahl fiel auf Oberursel, wo er von 1896 bis 1898 in der heutigen Altkönigstraße 20 wohnte. Eine Gedenktafel erinnert dort daran. Zahlreiche Werke entstanden in der Taunusregion, zum Beispiel „Taunuslandschaft bei Oberursel“, „Blick durchs offene Fenster“ auf die St.-Ursula-Kirche oder „Schafherde in Oberursel“. Sofie Bergman-Küchler, deren Eltern mit Hans Thoma befreundet waren und deren Freundschaft auf Küchler-Bergman überging, vermachte zur Einrichtung einer Hans-Thoma-Gedenkstätte 1956 der Stadt Oberursel den elterlichen Nachlass mit zahlreichen Thoma-Erinnerungsstücken. Diese und eine umfangreiche Sammlung mit Zeichnungen und Skizzen befinden sich heute im Vortaunusmuseum, wo sich seit 1977 die Hans-Thoma-Gedenkstätte befindet. Das Vortaunusmuseum bereitet eine Ausstellung vor, die jedoch erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten gezeigt werden kann. Sowohl eine Straße als auch eine Schule sind in Oberursel nach Hans Thoma benannt.

50. Todestag Heinrich Kappus (1892 bis 1974)

Bild Nr. 3 Heinrich Kappus, um 1965, Foto: H. Himmelhuber (Repro)/Bildquelle: Stadtarchiv

Am 22.01.1974 verstarb der frühere Oberurseler Bürgermeister Heinrich Kappus. Er war ein Orscheler Urgestein, am 12.10.1892 hier geboren und seit 1906 in Diensten der Stadt Oberursel, wo er eine Verwaltungslehre begann. Er arbeitete sich bis 1935 zum ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer hoch und genoss in der Bürgerschaft hohe Anerkennung. Am 03.04.1945 ernannte ihn die US-Militärregierung zum Bürgermeister, enthob ihn jedoch nach rund zwei Monaten wieder des Amtes. Kappus war bereits 1934 der NSDAP beigetreten. Nach politischer Rehabilitierung wurde er 1946 von der Stadtverordnetenversammlung bis zu seiner Abwahl 1960 zum Bürgermeister gewählt. Kappus war mittlerweile in die CDU eingetreten, deren Ortsverband Oberursel er mitbegründet hatte. Die größte politische Herausforderung der Nachkriegszeit war die Unterbringung zahlreicher Flüchtlinge und die Bewältigung der Wohnungsnot. 1956 erhielt Kappus das Bundesverdienstkreuz, 1960 folgte die Freiherr-vom-Stein-Plakette und 1962 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Oberursel. Auch im Ruhestand war Kappus noch jahrelang aktiv, beispielsweise im Kreisausschuss des Obertaunuskreises, als Vorsitzender des Ortsgerichts und des Gutachterausschusses oder beim Hessischen Städtetag. Zahlreiche Ämter und Ehrungen könnten hier noch angefügt werden wie zum Beispiel seine jahrzehntelange Mitgliedschaft im Kirchenvorstand der St.-Ursula-Kirche. Im früheren Camp-King-Gelände wurde 1999 der Heinrich-Kappus-Weg nach ihm benannt.

50. Todestag von Jean Sauer (1898 bis 1974)

Am 18.09.1974 verstarb in Bad Homburg der langjährige Bürgermeister Oberstedtens, Jean Sauer. Jean, eigentlich Johann, Sauer wurde am 27.01.1898 in Nied (seit 1928 Stadtteil von Frankfurt) geboren. Während eines Lazarettaufenthalts lernte er die Oberstedterin Elisabeth Schweitzer kennen, die er 1920 heiratete. So kam er nach Oberstedten, wo er bis 1945 den Beruf des Zimmermanns ausübte. Der SPD-Mann war von 1926 bis 1933 Mitglied der Gemeindevertretung. Am 20.04.1945 erfolgte durch die Übergangsbehörden die Ernennung und am 22.03.1946 die Wahl zum Bürgermeister. Engagiert und tatkräftig wirkte er bei der Aufbauarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit, bei der es zunächst um die Linderung von Notlagen wie die Sicherung der Lebensmittelbeschaffung oder die Unterbringung von Flüchtlingen ging. Nach Normalisierung der politischen Lage waren die politischen Schwerpunkte die infrastrukturelle Weiterentwicklung Oberstedtens in der Wasserversorgung, Kanalisation, der baulichen Erschließung oder im Schulwesen. Noch im Ruhestand engagierte er sich als Gründer des Altenkreises für die Seniorenbetreuung. Aus gesundheitlichen Gründen trat er jedoch am 31.01.1963 vorzeitig von seinem Amt zurück. Im gleichen Jahr erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande. 1965 wurde er zum „Altbürgermeister und Gemeindeältesten“ gewählt. Seit 1999 Benennung des Jean-Sauer-Wegs im ehemaligen Camp-King-Gelände.

Vor 50 Jahren

Einweihung des Kindergartens in der Siedlung Rosengärtchen

Am 26.01.1974 wurde durch Bürgermeister Karlheinz Pfaff der erste ökumenische Kindergarten in Oberursel mit 75 Plätzen in der Siedlung Rosengärtchen eröffnet. Bauherrin war die Oberurseler Wohnungsgenossenschaft (OWG), die den Kindergarten mit Sitz in der Hohemarkstraße 163 errichtete und der Stadt übergab, die für die Unterhaltung zuständig war. Heute ist die evangelische Kirchengemeinde Oberursel, die Heilig-Geist-Gemeinde, die alleinige Trägerin, die katholische Kirche ist ideell dabei. 2004 wurde der Kindergarten um eine Kinderkrippe erweitert. 2009 gründeten zur materiellen und ideellen Förderung engagierte Eltern den Förderverein der ökumenischen Kindertagesstätte Rosengärtchen e. V. Eine Neukonzeptionierung mit Kurs- und Beratungsangebot für Eltern führte 2011 auch zu einer Umbenennung in „Evangelisches Kinder- und Familienzentrum im Rosengärtchen“.

Die Oberurseler Altstadtsanierung tritt in die praktische Phase

Die seit den 1960er Jahren mit neuer Baugestaltungssatzung, verschiedenen Gutachten und Bebauungsplänen vorbereitete Altstadtsanierung, trat 1974 mit der Einrichtung einer städtischen Sanierungsleitstelle und eines Sanierungsbüros in der Eppsteiner Straße 2b in ihre praktische Phase. In diesem Büro saßen auch Vertreter der Naussauischen Heimstätte, die über einen Vertrag als Treuhänderin zur Durchführung der Sanierung „Altstadt Oberursel“ berufen worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg war durch sozialen und wirtschaftlichen Strukturwandel der Verfall der Altstadt ausgelöst worden. Jüngere Menschen zogen fort, ältere und sozial schwache Einwohnerinnen und Einwohner lebten in baufälligen Häusern.

Das Sanierungsbüro war Anlaufstelle für die Oberurseler Bürgerinnen und Bürger und sollte das Vertrauensverhältnis zwischen Stadt und Bürgerschaft stärken, denn die Sanierung griff durch ordnungspolitische Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Abbruch ganzer Gebäude, Änderung der Straßenverläufe, Sanierungsauflagen oder Umsiedlung von Bewohnerinnen und Bewohnern tief in die Rechte und Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger ein.

Die Altstadtsanierung war ein Oberurseler Gemeinschaftsprojekt: Zahlreiche Gruppierungen und Institutionen waren über den Arbeitskreis „Altstadtsanierung“ einbezogen. Eine städtische Druckschrift nennt die Zahl von 855 Gebäuden, um die es ging.

Als erstes Sanierungsstück war das Areal zwischen St.-Ursula-Gasse, Schulstraße und Hollerberg vorgesehen. Auf diesem Gebiet steht ein besonderes Gebäude, dessen Alter 2024 auf genau 200 Jahre datiert werden kann.

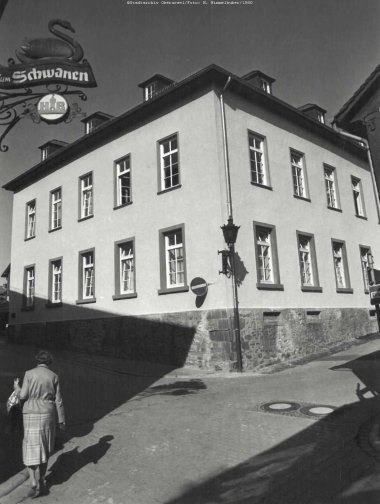

1824 Grundsteinlegung für das Haus Hollerberg 10

Bild Nr. 4: Haus Hollerberg 10 nach der Sanierung, 1980, Foto: H. Himmelhuber/Bildquelle Stadtarchiv

Eine alte Schulchronik berichtet, dass die Oberurseler Schule zu klein geworden sei. Der Unterricht fand in der Michaeliskapelle an der St.-Ursula-Kirche statt, wo in der Zeit nach der Reformation eine Lateinschule eingerichtet worden war oder im Wohngebäude des Lehrers. Nach langem Hin und Her konnte die Stadt überzeugt werden, dass ein neues Schulhaus gebaut werden müsse. Dieses sollte dann „die Stadt verschönern und in deren Mitte prangen“. Die Mitte war zu dieser Zeit auf der „Freiheit“, einem Platz hinter dem heutigen alten Rathaus. Der Zimmermeister Johann Kappus machte das günstigste Angebot und erhielt den Bauauftrag. Die Grundsteinlegung erfolgte am 29.03.1824. Man riss die Michaeliskapelle nieder und verwendete die Steine für den Neubau. Kappus konnte die Auflage, das Gebäude noch in 1824 fertig zu stellen, nicht einhalten, weil „im Herbst ungewöhnliches Regenwetter eintrat, welches unvergessliche Überschwemmungen anrichtete“. So zogen erst im November 1825 die Schülerinnen und Schüler in das neue Schulgebäude ein. Das Gebäude wurde noch bis 1877 als Schule genutzt. Von 1895 bis 1932 diente es als Stadthaus zur Unterbringung städtischer Verwaltungsstellen, denn auch das Rathaus war zu klein geworden. Im Zuge der Altstadtsanierung wurde das Gebäude mit baulichen Veränderungen bis 1979 renoviert. Nach wechselnder Nutzung zu Wohnzwecken und Unterbringung sozialer Einrichtungen hat heute dort die Musikschule ihren Sitz.

Und was passierte mit den Schülerinnen und Schülern? Für diese wurde ab 1875 ein neues Schulgebäude errichtet: die heutige Grundschule Mitte in der Schulstraße 27 – aber das beleuchten wir im nächsten Jahr.

Das Stadtarchiv bittet um Ihre Mithilfe

Bei den Recherchen ist unser Blick besonders auf die Persönlichkeit von Fritz Schweig gefallen. Haben Sie Fotografien und/oder weitergehende Informationen zu seinen Aktivitäten während der Revolution 1918? Bei welcher Gelegenheit ist das Foto entstanden? Das Stadtarchiv freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. Gerne nehmen wir auch Ihre Hinweise auf andere Themen an. Wenden Sie sich dafür bitte an die Leiterin des Stadtarchivs, Sylvia Goldhammer, unter stadtarchiv@oberursel.de.

Antje Runge

Bürgermeisterin